戸田のインクルーシブ学童

| 竣工年 | 2025 |

| 所在地 | 埼玉県戸田市 |

| 事業主 | 一般社団法人merry attic |

| 受注者 | 栗生明+北川・上田総合計画 |

| 企画 | 上田 一樹 |

| 環境整備・ワークショップ運営 | 木村 旭 |

| グラフィックデザイン | 川邉 慎悟 |

一般社団法人merry attic(以下、事業主)が運営する埼玉県戸田市の学童保育施設を対象に、要配慮児童を含むすべての子どもたちを受け入れるための「インクルーシブな居場所」の環境整備を行うプロジェクト。

近年、発達に特性のある子どもが学童クラブ等への受け入れを拒否されたり、制限されたりする事例が少なくありません。また、受け入れられた場合も、当事者の子どもにとって最適な居場所となっていないケースが見受けられます。このような課題の解決を目指して、休眠預金活用事業「『排除』から『包摂』へ――インクルーシブな放課後創造事業」が採択され、事業主は「学童クラブ内の環境整備と専門性の向上によるインクルーシブ学童の創出」事業の実行団体として選定されました。

私たちは、必要な備品選定や「カームダウンスペース」の設置検討の依頼を受け、事業主が運営する4つの学童クラブの中でマンションの一室を使用した占有面積の最も小さい施設の環境整備に着手しました。

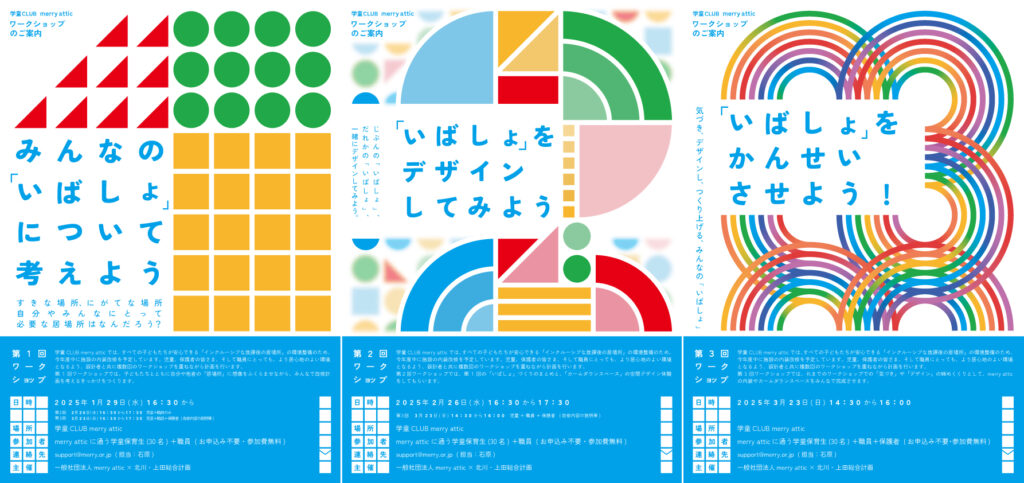

間仕切りの撤去によるワンルーム化や、収納スペースの確保など、基本的な方針は定まりましたが、本事業の目的である「インクルーシブな居場所」の実現に近づくためには、設計者が一方的に新たな環境を提供するだけでは不十分です。環境整備プロセスにすべての児童、スタッフ、保護者が参画しながら、居場所のあり方をともに考え、共創することを重視し、〈気付き〉→〈デザイン〉→〈制作〉の3段階のワークショップ(WS)を計画しました。

① 第1回WS:「『いばしょ』についてかんがえよう」

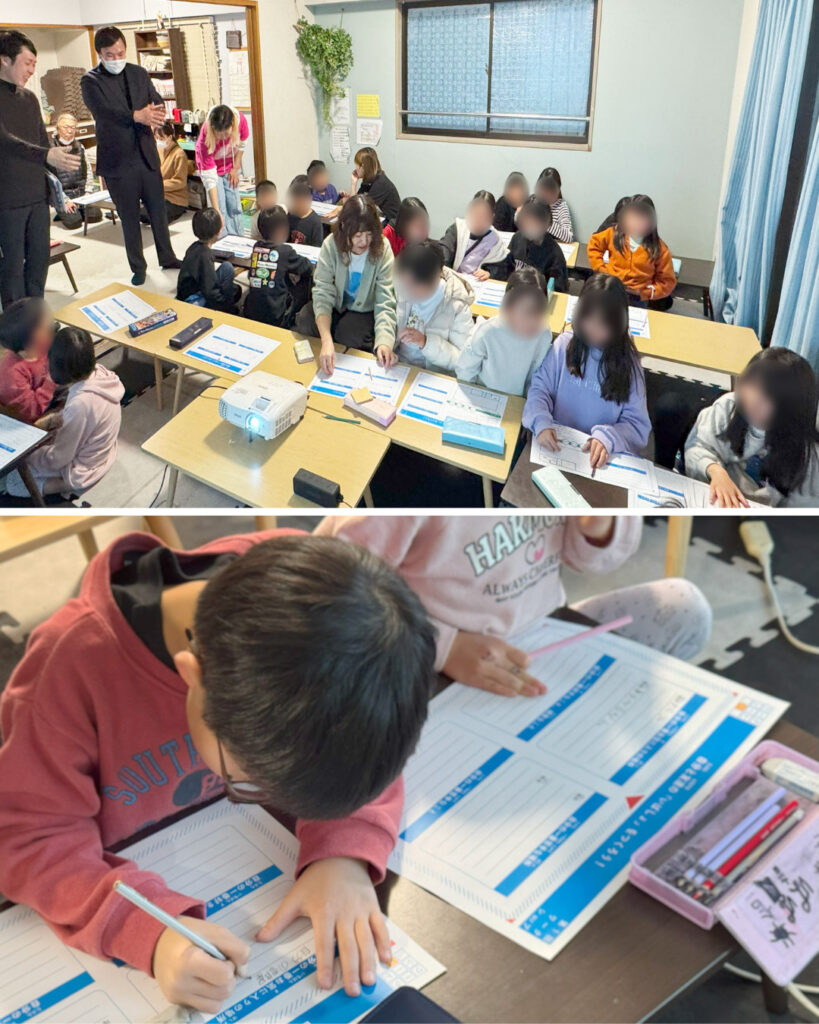

最初のWSでは、児童とともに「自分と他者は異なる感じ方やものの見方をしていること」を確認しながら、一人ひとりに違った居場所のあり方を考える機会としました。

はじめに、児童に今回の環境整備の趣旨を伝え、カームダウンスペースの事例を紹介しながら設置の目的を説明しました。次に、ワークシートに各自が好きな場所や苦手な場所、その理由を記入し、匿名で交換し合いました。たとえば、施設内のリビングルームについて、にぎやかに遊ぶことを好む児童は〈好きな場所〉とした一方で、静かに過ごしたい児童は〈苦手な場所〉に挙げるなど、同居する二十数名の中でも居心地のよい場所に差異が見られました。

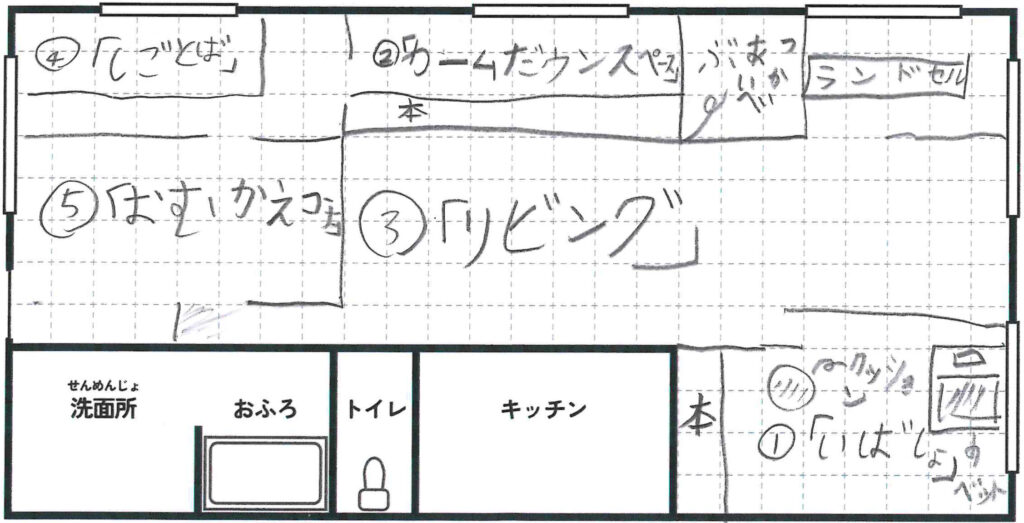

続いて、児童はランダムに受け取った記入済みワークシートの内容から他者への想像をふくらませ、相手にとっての居場所が生まれるような改修計画を間取り図として表現しました。また、保護者やスタッフも含めたすべての利用者にとっての居場所を実現するためにさまざまな工夫が凝らされ、最後に設計者が「ゾーニング」や「動線」など建築計画の視点から講評を加えて総括を行いました。

② 第2回WS:「『いばしょ』をデザインしてみよう」

前回WSの結果をふまえた改修計画の模型を囲みながら、スタッフの「しごとば」(事務スペース)や保護者の「おむかえスペース」(送迎時の待機場所)の配置や動線を議論しました。

次に、「ひとりで、静かに、落ち着きたいとき」というカームダウンスペースの利用場面を確認しながら、そのデザインを検討するグループワークを行いました。立方体のフレーム模型を用意し、身の回りの素材や自然物を自由な発想で貼り付ける作業を行いました。児童は各面ごとに仕上げを分担し、周囲との関係や使う人の気持ちを考えながら検討しました。

③ 第3回WS:「『いばしょ』をかんせいさせよう」

改修中も「居ながら工事」で保育を継続し、子どもたちは毎日変容していく現場を目の当たりにしながら過ごしました。3回目のWSでは、実際に使用するカームダウンスペースと内装の壁画を制作しました。カームダウンスペースは、紙管のフレームにさまざまな素材を取り付けながら、第2回WSで出されたアイデアを元に開口部や間仕切りを制作しました。また、塗装下地クロスの壁面に、児童・保護者・スタッフによる共同作業で植物をモチーフにしたペイントを行い、今回の改修の総仕上げとしました。今後も子どもたちとともに運用のルール決めや他施設の児童への伝達などを目的としたWSを継続して開催していく予定です。